バス業界に関わる情報を専門的に扱う編集部です。現役運転手・バス会社・キャリア支援の専門家など、複数の視点をもとに記事を企画・編集し、働き方や制度を中立的に分かりやすく伝えることを心がけています。運転手さん自身が納得して判断できる情報提供を目指しています。

バス運転手不足の理由とその影響

深刻な人材不足に直面しているバス業界。年々運転手の数が減っているため、減便や廃線などの影響が出ています。

今回の記事ではバス運転手が不足している理由とその影響について解説します。

バス運転手不足の原因

第二種大型自動車免許保有者の減少が原因

バスを運転するために必要となる第二種大型自動車免許。2003年〜2023年の間での保有者数は以下の通りになっています。

| 2003年 | 2013年 | 2023年 | |

| 男性 | 1,165,638人 | 995,029人 | 856,953人 |

| 女性 | 9,161人 | 12,714人 | 14,539人 |

| 合計 | 1,174,799人 | 1,007,743人 | 871,492 |

男女別で見ると女性の第二種大型免許保有数は約58%(5,198人)増加していますが、男性は約26%(308,685人)減少していることがわかります。全体で見ると2003年〜2023年の20年間で第二種大型免許の保有者数は約30万人減少しているのが現状です。

第二種大型免許を取得するには「21歳以上で普通免許等の保有期間が3年以上」という条件があり、誰でも簡単に取れるというものではありませんでした。しかし令和4年には道路交通法が改正され、第二種大型免許等の受験資格が緩和。特別な教習を受けることで「19歳以上で普通免許等の保有期間が1年以上」で取得が可能となりました。

法改正で全ての世代が第二種大型免許を取りやすくなったことで、取得者が増えることができればバス運転手不足は解消するかもしれません。

第二種大型免許保有者の高齢化が原因

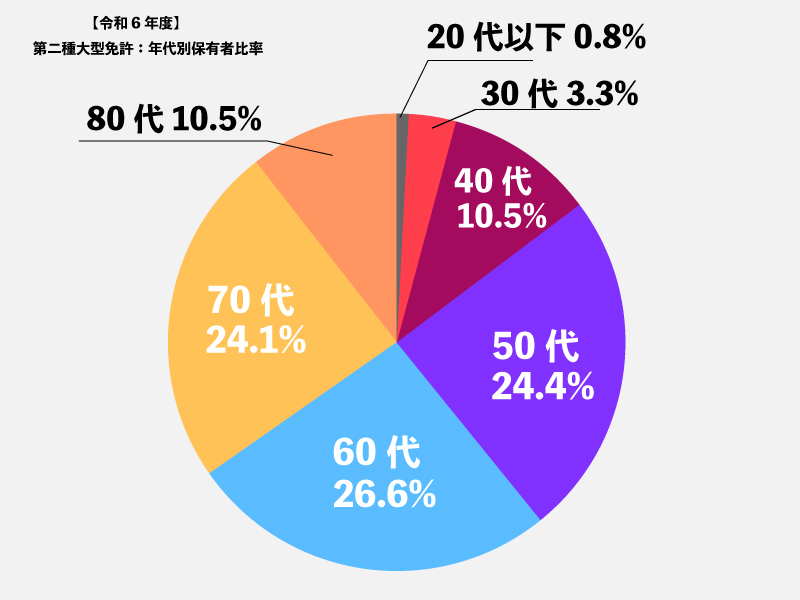

バス運転手が不足している理由については、第二種大型免許の保有者が高齢化していることも挙げられます。データは以下の通りです。

現在のバス運転手は50〜60代が約50%を占めており、ベテランドライバーが多い状況になっています。ですが若手である20代以下〜30代の割合は合計4.1%と低くなっており、10〜20年後を見据えた時に深刻なバス運転手不足になると予想されます。

少子高齢化が原因

これまで挙げてきた、第二種大型免許保有者の減少・高齢化というのは元を辿れば少子高齢化が原因です。バス運転手が長く働ける環境作りが行われていますが、今後は若手のバス運転手をになるでしょう。

バス業界のイメージが原因

運転手が集まらない理由として、バス業界のイメージも影響していると考えられます。よく挙げられるバス業界のイメージは以下の通りです。

- 長時間運転することが大変そう

- 低賃金で働かなければならない

- 職業としての魅力が薄い

- 接客などストレスがかかる仕事

バス運転手で検索すると「やめておけ」「仕事きつい」などマイナスなイメージがあるようです。しかし、2024年には「改善基準告示」という運送業界の労働時間が改善され、働きやすい環境作りが進められています。

バス運転手不足がもたらす影響

公共交通機関の維持が困難になる可能性

バス運転手不足が原因でダイヤ改正や路線の減便・廃線が起きています。帝国データバンクが発表したデータによると、2023年時点で路線バスを運行する127社の内、約8割にあたる98社が減便・廃線をしています。

バス運転手不足が続くと減便や廃線が起こるのは間違いないです。そうすれば通勤通学のバスの本数が減ったり、郊外の移動手段がなくなるなど私たちの生活に支障が出るでしょう。

観光地にも影響がでる

バス運転手が減り、運行できるバスの本数が減ってしまうと人を運ぶことができなくなってしまいます。実際、観光バスでは団体旅行の予約を入れてもバス運転手が足りない為、予約を断るということが起きています。

観光地では路線バスも交通手段として使われます。観光客が多い京都では2024年9月末に「市バス運転手 非常事態宣言」を出しており、このままだとバスの本数やダイヤの維持が難しくなるとのこと。

観光地で人が運べなくなるということは、結果的に本来得られたであろう収益を逃すことに繋がります。バス運転手不足は旅行業界にも影響が出ていることがわかります。バス運転手不足はバス業界だけでの問題ではないのです。

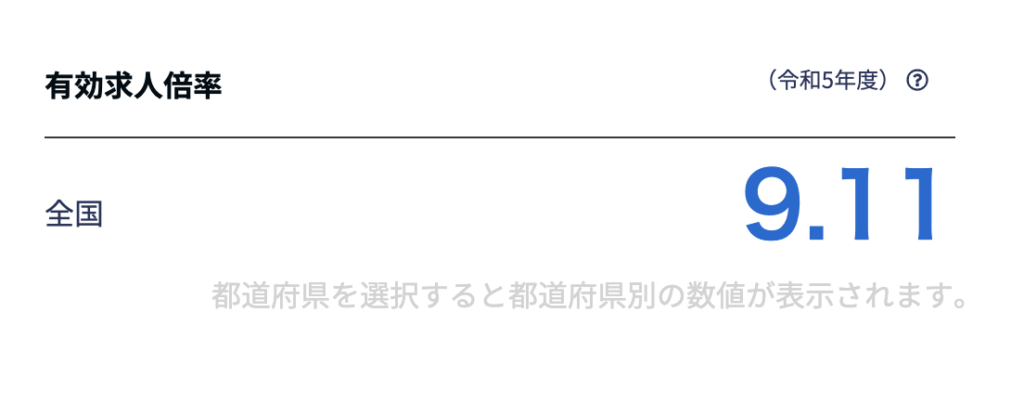

厚生労働省が運営している、職業情報提供サイト「job tag」によると、有効求人倍率が全国平均で9.11でした。つまり、バス運転手一人に対して、約9つの求人があるということです。ちなみに、一般事務の有効求人倍率は0.33でした。比べるとバス運転手がいかに人材不足なのかわかりますね。

<まとめ>バス運転手不足の原因は少子高齢化と業界のイメージによるもの

- 前提として少子高齢化により、働き手の数が減っている

- 第二種大型免許の取得者の減少、保有者の高齢化、若手の保有者の少なさが原因

- 運送業の働き方改革が行われたが、バス運転手はきつい仕事というイメージが払拭できていない

- バス運転手不足が続くと人が運べなくなる

- バス業界だけでなく観光業にも影響がある